Rassismus und psychische Gesundheit in Deutschland

Weitreichende Konsequenzen struktureller Diskriminierung

Rassismus ist ein struktureller Bestandteil der gesellschaftlichen Ordnung Deutschlands. Vor diesem Hintergrund ist rassistische Diskriminierung, insbesondere für die diskriminierten Bevölkerungsgruppen, aber auch für die gesamte Bevölkerung ein nicht zu unterschätzender Bestimmungsfaktor der psychischen Gesundheit.

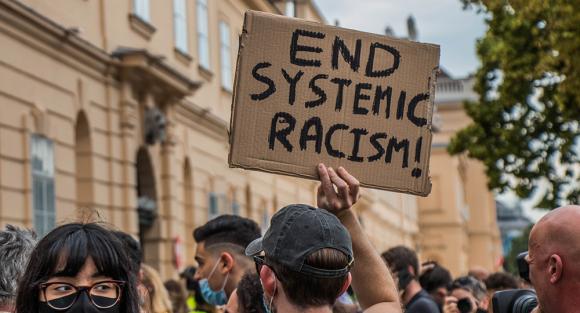

Foto: gemeinfrei auf pixabay.com

Erst der Rassismus konstruiert die zur sozialen Realität gewordenen „Rassen“, die die individuelle Identität stark beeinflussen, und die sozioökonomischen Möglichkeiten eines jeden Individuums bestimmen. In der Bundesrepublik Deutschland existieren keine empirischen Studien zu Rassismus und psychischer Gesundheit. Stattdessen wurden in den letzten Jahren zahlreiche, meist quantitative Studien zu Migration und Gesundheit publiziert. Diese untersuchen meist Menschen mit Migrationshintergrund bzw. Migrant*innen zu den Folgen der Migrationsprozesse und kulturellen Differenzerfahrungen im Gesundheitswesen. Es muss angenommen werden, dass in der jeweiligen Stichprobe der Studien Menschen mituntersucht wurden, die potenziell Ziel rassistischer Diskriminierung sind. Eine Bezifferung des Anteils derer ist allerdings nicht möglich.

Eine Studie mit Hinweisen auf eine schlechtere psychische Gesundheit von rassistisch Diskriminierten war die Analyse von Igel und Kolleg*innen (2010) zum Zusammenhang von Diskriminierungserfahrungen und subjektiver Gesundheit von Migrant*innen. Die Autor*innen unterschieden keine spezifischen Diskriminierungsformen, außer der sogenannten „Fremdenfeindlichkeit“. Personen mit Diskriminierungserfahrungen berichteten von einer signifikant schlechteren psychischen (und körperlichen) Gesundheit. Wahrgenommene Diskriminierung und „Fremdenfeindlichkeit“ stellten sich außerdem als unabhängige Prädiktoren für subjektive Gesundheit dar. Die Migrant*innen mit türkischer und außer-europäischer Herkunft, in der Studie unter „sonstiger Herkunft“ (aus Asien, Afrika, Amerika und Australien) gaben die häufigsten Diskriminierungserfahrungen an.1

Viele Studien beinhalten Erklärungsmodelle für die schlechtere psychische Versorgung von Migrant*innen und theoretisieren über ein „migrationsspezifisches Stress-Syndrom“. Migration wird häufig pathologisiert und als Ursache für den schlechten Gesundheitszustand der Migrantenpopulation dargestellt. Andere Studien konzentrieren sich auf festgemachte Unterschiede zwischen „Deutschen und Migrant*innen“, und zwar sowohl auf reelle, als auch auf konstruierte, in jedem Fall unüberwindbare Unterschiede, die als „Kultur“ dargestellt werden. Dagegen werden psychische Erkrankungen durch psychosoziale Belastungen infolge der Trennung von der Familie oder politischer Verfolgung im Herkunftsland oder aufgrund des Einflusses von (ausländer-)rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland und Diskriminierungserfahrungen als gesundheitliche Risikofaktoren kaum thematisiert.2, 3

Rassismus und Trauma

Die aktuelle Definition eines psychischen Traumas beinhaltet die Erfüllung von zwei Kriterien: Die betroffene Person erlebt oder beobachtet ein Ereignis, das mit einer ernsthaften Bedrohung der körperlichen oder psychischen Integrität der eigenen oder einer anderen Person einhergeht, und die Reaktion der betroffenen Person beinhaltet intensive Furcht, Hilflosigkeit, Grauen, aufgelöstes oder agitiertes Verhalten.4

Mit offenen und verdeckten rassistischen Praktiken werden Schwarze und People of Color (PoC)5 von Weißen explizit oder implizit aufgefordert, sich aus der sozialen Gemeinschaft zu entfernen. Dies reicht von subtilen Formen der Ausgrenzung durch Weiße, beispielsweise mit Fragen wie: „Nein, aber wo kommst Du wirklich her?“ über aggressive Formen wie beispielsweise: „Wir vermieten nicht an Schwarze!“ bis hin zu Mord und Totschlag. Die Botschaft lautet in jedem Fall: Du gehörst nicht in diesen sozialen Resonanzraum. Du bist (sozial) tot. Diese Botschaft ist ein Akt der Gewalt. Jede Erfahrung, aus der menschlichen Gemeinschaft ausgestoßen zu werden, ist eine Gewalterfahrung und kann traumatisch wirken.

Die tagtäglichen, wiederkehrenden Konfrontationen mit Alltagsrassismus werden in der Rassismus-Forschung „racial microaggressions“ genannt.6 Diese subtile Ausdrucksform von Rassismus im Sinne von verbalen oder non-verbalen Beleidigungen, Kränkungen und Demütigungen, die Weiße bewusst oder unbewusst durch ihr rassistisches, stereotypes Verhalten gegenüber Schwarzen und PoC zeigen, sind wiederholt auftretende Traumata.7 Weiße üben demnach täglich eine chronische, traumatisierende Gewalt an Schwarzen und PoC aus. Denn der absichtsvolle oder unabsichtliche, andauernde Entzug der spiegelnden Wahrnehmung und der systematische Ausschluss von Schwarzen und PoC durch Weiße aus dem Raum der sozialen Zugehörigkeit in der Bundesrepublik sind Akte der Gewalt und vor dem Hintergrund der neurobiologischen Reaktionen bei betroffenen Personen sind dies ebenfalls Akte der biologischen Vernichtung.8 Suizid, Selbstverletzungen und Substanzmissbrauch können die Folge sein.

Schwarze und PoC in Deutschland müssen mit dem kollektiven Gedächtnis der Vernichtungspolitik des deutschen Kolonialismus und dessen Verdrängung und Verneinung durch das Weiße Mehrheitskollektiv bei gleichzeitiger Verherrlichung desselben, beispielsweise durch die Straßenbenennung nach Kolonialverbrechern, leben. Dieser Umstand stellt eine fortdauernde, traumatisierende Erinnerung an die Kolonialzeit dar (über das Schweigen und Verleugnen über die Kolonialzeit durch das Weiße Kollektiv). Die Assoziation zwischen Rassismus und Trauma wurde in zahlreichen internationalen Forschungsarbeiten dokumentiert, analysiert und diskutiert mit logischen Implikationen, sowie expliziten Empfehlungen für die psychische Versorgung von Schwarzen und PoC.9

Rassismus und Stress

Die Stressforschung nimmt eine zentrale Rolle im Verständnis von psychischen Reaktionen auf rassistische Diskriminierung ein, obwohl dieselbe (aus Weißer Perspektive) die Auswirkungen von rassismusbedingtem Stress typischerweise weitgehend ignoriert hat. Nach Taylor und Kolleg*innen wird Stress definiert als eine psychische, physische und verhaltensbezogene Antwort auf ein Ereignis, das entweder als positiv oder negativ beurteilt wird. Ein Schaden entsteht, wenn die Stressreaktion lange anhält und/oder der Stress eine Traumatisierung bewirkt. Stress-Intensivierung entsteht vor allem dann, wenn ein Ereignis mehrdeutig, negativ, unvorhersehbar und unkontrollierbar ist – unabhängig von der Objektivität des Ereignisses. Studien haben nachgewiesen, dass wiederkehrende Konfrontationen mit racial microaggressions Stressreaktionen aktivieren und die Entstehung von Depressionen, Angststörungen und der physischen Desintegration bei Schwarzen und PoC begünstigen (siehe Kasten in der Randspalte).10, 11

Zwar belegen zahlreiche Studien negative Konsequenzen von rassistischer Diskriminierung für die psychische Gesundheit von Schwarzen und PoC, die genauen Mechanismen der Interaktionen mit individuellen Personeneigenschaften sind allerdings noch immer unbekannt. Des Weiteren erleiden nicht alle Menschen, die rassistisch diskriminiert werden, psychische Störungen. Historisch gesehen haben Schwarze und PoC trotz jahrhundertelanger Unterdrückung in Form von Kolonialismus und Sklaverei positiven Widerstand geleistet und kämpfen heute noch gegen Rassismus und andere Formen der sozialen Unterdrückung und erreichen teilweise hohes soziales und politisches Ansehen. In diesem Zusammenhang erscheint die Erforschung von Faktoren, die die Widerstandsfähigkeit der Zielpersonen rassistischer Diskriminierung erhöhen von großer Bedeutung.

Rassismus und Weißsein

Die Fundamente des Weißen Rassismus und des heutigen rassistischen Systems wurden in den westeuropäischen Ideologien und Sprachen begründet. Rassismus ist somit ein untrennbarer Teil Weißer Kultur.12 Weiße nahmen und nehmen heute weiterhin aktiv und passiv an rassistischer Diskriminierung teil und profitieren von der rassistischen Unterdrückung, egal ob es ihnen bewusst ist oder nicht. Denn für Weiße bedarf es einer äußerst geringen Anstrengung, Rassismus zu unterstützen: Es reicht, zu schweigen. Nach aktueller Studienlage identifizieren mehrere Forscher*innen sowohl positive (white privilege), als auch negative Konsequenzen (costs of racism) rassistischer Diskriminierung für Weiße. „White privilege“ beschreibt unverdiente Vorteile und Chancen, zu denen Weiße aufgrund ihres Weißseins Zugang haben, die aber für Schwarze und PoC unzugänglich bleiben, z.B. vereinfachter Zugang zur Gesundheitsvorsorge, Chancen auf höhere Bildung, die Möglichkeit, Normen zu setzen, das Recht auf Anonymität u.v.m.13, 14 „Costs of racism“ werden definiert als die negativen psychosozialen Konsequenzen, die Weiße aufgrund der (Re-)Produktion von Rassismus erfahren, welche ihre affektiven und kognitiven Fähigkeiten, sowie Verhaltensmuster betreffen12, 15, 16 z.B. Schuld- und Schamgefühle, irrationale Angst vor Schwarzen / PoC, Ignoranz und verzerrte Vorstellungen in Bezug auf Rassismus, Unwissen über ihre Identität als Weiße [colorblindness mit Verleugnung von Rassismuserfahrungen], eingeschränkte bis fehlende Kompetenz, in einer differenzsensiblen Welt zu leben u.a.17

Das wahrscheinlich interessanteste Merkmal Weißer Identität stellt die Unbewusstheit über die Existenz des eigenen Weißseins dar. In ihrer detaillierten Analyse von Weißen Narrativen beschrieb Karyn D. Mckinney die Ahnungslosigkeit über das eigene Weißsein und identifizierte sie als Faktor für die Verleugnung von Rassismus auf der Basis von „colorblindness“.18 Auch wurde ein verzerrtes Selbstbild von Weißen beschrieben, die gleichzeitig ihr Weißsein verleugnen und eine rassifizierte Identität ablehnen. Als wichtige Konstante wurde die wahnhafte Vorstellung von Weißer Überlegenheit beschrieben, die bereits bei vierjährigen Weißen Kindern vorhanden war. Eine Ablehnung von Schwarzen und PoC durch Weiße Kinder nahm mit zunehmendem Alter allmählich zu, so dass die Forscher*innen die rassistische Sozialisation als Ursache dieses Verhaltens angeben.12, 19, 20 Bei Bewusstheit über die eigene Weiße Identität berichteten Weiße Befragte von Wut, Trauer, Frustration und Ekel wegen der Existenz von Rassismus. Diese Reaktionen korrelierten mit Empathie für Schwarze und PoC bei sonst fehlender Empathie gegenüber Schwarzen und PoC.21, 22, 23

Weiße Behandler*innen und Schwarze / PoC Patient*innen

Aufgrund der insbesondere psychischen Auswirkungen ihrer rassistischen Sozialisation und des soziopolitischen sowie ökonomisch privilegierten Status verspüren Weiße keine Motivation, Rassismus zu thematisieren und zu dekonstruieren, obwohl sie ab der frühesten Kindheit über implizites Wissen der rassistischen Hierarchisierung in der Gesellschaft verfügen. Dieser Umstand hat bedeutende Implikationen für die therapeutische Beziehung zwischen Weißen Behandler*innen und Schwarzen / PoC-Patient*innen. Denn rassistische Verhaltensmuster im Behandlungssetting dürften komplex, subtil und häufig unbeabsichtigt zum Vorschein kommen und gehören wahrscheinlich eher zu rassistischen Ausdrucksformen der racial microaggressions. Erzählungen von Schwarzen und PoC mit psychischen Belastungen und Erkrankungen belegen, dass es häufig erst gar nicht zur Vorstellung bei Weißen Therapeut*innen kommt und wenn doch, dass selten eine vertrauensvolle Beziehung gelingt.

Die Erfahrung, sich als Menschen gegenseitig zu erkennen und anzuerkennen, ist eine absolute Notwendigkeit für das Leben. Für Schwarze und PoC sind in diesem Zusammenhang geschützte Räume absolut notwendig, in denen die erlebte Zurückweisung durch die Weiße Gesellschaft in Form von Erzählungen über ihre erlebte Realität gegenüber einer empathischen und verständnisvollen Person, sowie durch Erfahrungsaustausch in der Gruppe eine soziale Verankerung bekommt, und nicht als individuelles Defizit gedeutet wird. Weiße Therapeut*innen werden in diesem Zusammenhang dringend eingeladen, sich bezüglich ihrer eigenen Prägung im rassistischen System zu sensibilisieren und zu positionieren.

Der Text ist eine gekürzte Fassung des Aufsatzes gleichen Titels in dem von Karim Fereidooni und Meral El herausgegebenen Buch: „Rassismuskritik und Widerstandsformen“, Wiesbaden 2017, S.143-161. Sie wurde zuerst in der Zeitschrift Gesundheit braucht Politik, Schwerpunkt: Rassismus im Gesundheitswesen, Nr. 3, Oktober 2020 abgedruckt.

- 1Igel, U. / Brähler, E. / Grande, G. (2010): Der Einfluss von Diskriminierungserfahrungen auf die Gesundheit von MigrantInnen. In: Psychiatrische Praxis, 37, (4), S. 183-190; weitere Studien in der Vollversion des Textes.

- 2Razum, O. et al. (2008): Migration und Gesundheit. Schwerpunktbericht der Gesundheitsberichterstattung 2008, Berlin, Robert Koch-Institut.

- 3Velho, A. (2011): Auswirkungen von Rassismuserfahrungen auf die Gesundheit, das Befinden und die Subjektivität – Ansätze für eine reflexive Berufspraxis. In: Landeshauptstadt München, Direktorium, Antidiskriminierungsstelle für Menschen mit Migrationshintergrund AMIGRA (Hg.): Alltagsrassismus und rassistische Diskriminierung, Dokumentation der Fachtagung.

- 4Saß, H. et al. (2003): Dsm-iv-tr. Diagnostische Kriterien Hogrefe, Göttingen, 2003, 565. Jg., S.566.

- 5Anmerkung der Redaktion: Der Begriff People of Color (PoC), im Singular Person of Color, ist eine politische Selbstbezeichnung von Personen, die unterschiedliche Formen von Rassismus erfahren und von der Dominanzgesellschaft ausgeschlossen werden. Der Begriff wird im anglo-amerikanischen Raum seit Längerem als Widerstandsbegriff verwendet.

- 6Pierce, C. M. (1974): Psychiatric problems of the Black minority. In: American handbook of psychiatry, 2, S.512-523.

- 7Typ II Traumata nach Terr, vgl. Terr, L. C (2003) Childhood traumas: An outline and overview. In: Focus, 2003, 1 (3), S. 322-334.

- 8Bauer, J. (2006): Warum ich fühle, was du fühlst: Intuitive Kommunikation und das Geheimnis der Spiegelneurone, Hamburg: Hoffmann und Campe.

- 9Bryant-Davis, T. / Ocampo, C. (2005): Racist incident–based trauma. In: The Counseling Psychologist, 33, S. 479-500; weitere Studien im Originaltext.

- 10Carter, R. T. (2007): Racism and Psychological and Emotional Injury – Recognizing and Assessing Race-Based Traumatic Stress. In: The Counseling Psychologist, 35 (1), S.13-105.

- 11Taylor, J. / Turner, R. J. (2002): Perceived discrimination, social stress, and depression in the transition to adulthood. In: Racial contrasts: Social Psychology Quarterly, S.213-225.

- 12a12b12cKatz, J. H. (2003): White awareness: Handbook for anti-racism training, University of Oklahoma Press.

- 13McIntosh, P. (1998): White privilege, color, and crime: A personal account. In: Images of color, images of crime. In: Mann, C. R. / Zatz, M. S. (Hg.), Roxbury Publishing Company, Los Angeles, CA, S.207-216.

- 14Wachendorfer, U. (2000): WEISS-SEIN-(k)eine Variable in der Therapie. In: Psychologie Gesellschaftskritik, 93, S.55-68.

- 15Kivel, P. (1996): The costs of racism to White people. In: Uprooting racism: How White people can work for racial justice, Gabriola Island, British Columbia, New Society Publishers, S.36-39.

- 16Spanierman, L. B. / Heppner, M. J. (2004): Psychosocial Costs of Racism to Whites Scale (PCRW): Construction and Initial Validation. In: Journal of counseling psychology, 2004, 51. Jg., Nr. 2, S.249-262.

- 17Swim, J. K. / Miller, D. L. (1999): White guilt: Its antecedents and consequences for attitudes toward affirmative action. In: Personality and Social Psychology Bulletin, 25 (4), S.500-514.

- 18McKinney, K. D. (2013): Being white: Stories of race and racism.

- 19Utsey, S. O. / Gernat, C. A. / Hammar, L.: Examining White counselor trainees’ reactions to racial issues in counseling and supervision dyads. In: The Counseling Psychologist, 2005, 33. Jg., Nr. 4, S.449-478.

- 20D‘Andrea, M. (1999): The evolution and transformation of a White racist: A personal narrative. In: Journal of Counseling & Development, 77.1, S.38-41.

- 21Spanierman, L.B. et al. (2008): Psychosocial costs of racism to white counselors: Predicting various dimensions of multicultural counseling competence. In: Journal of counseling psychology, 55 (1), S.75-88.

- 22Gutsell, J. N. / Inzlicht, M. (2012): Intergroup differences in the sharing of emotive states: neural evidence of an empathy gap. In: Social cognitive and affective neuroscience, 7, (5), S.596-603.

- 23Keilson, H. (1991): Sequentielle Traumatisierung bei Kindern: Ergebnisse einer Follow-up-Untersuchung, Berlin / Heidelberg: Springer.

Amma Yeboah – geboren 1979 in Wamfie / Ghana und mit einer Frühsozialisation in Ghana, Botswana, Namibia und Deutschland – ist psychodynamische Supervisorin und Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Darüber hinaus ist sie Trainerin bei Phoenix e.V. für Empowerment von People of Color und Schwarzen sowie für Critical Whiteness.

Rassismuserfahrungen in Deutschland

Nachfolgend werden rassismusrelevante Erzählungen von Schwarzen und PoC, die diese im klinischen Alltag, im Freundes- und Familienkreis und bei Begegnungen in der Community gemacht haben, vorgestellt. Besonders werden hierbei racial microaggressions fokussiert, welche zu einem andauernden Stresslevel und Energieverbrauch führen und somit oftmals nicht genügend Platz für Familie, Schule, Studium, Sport, Arbeit, Freundschaft, gesellschaftliches Engagement oder Kreativität lassen. Das Versagen in diesen Bereichen wird oft als persönliches Versagen fehlgedeutet. Besonders schwierig ist es, wenn die Konfrontation mit racial microagressions im nahen Umfeld der Schwarzen Person / PoC geschieht – denn so gibt es keinen sicheren Ort mehr und auch bei psychischer Stabilität bedeutet dieser Umstand Unberechenbarkeit und Gefahr.

[E]ine Frau of Color berichtet über ihren Kampf, einfach zu überleben und für die Tochter da zu sein: „Dieses Gefühl, immer kämpfen zu müssen, mein Dasein […] meine Herkunft und mein Aussehen erklären zu müssen. Immer bereit zu sein, in den Kampf zu ziehen, mich zu verteidigen, immer wieder, jeden Tag… ich bin so fertig am Ende des Tages […] und selbst im Bett muss ich immer wieder an die Gespräche mit ihnen [Weißen] denken. […] ich habe keine Kraft für meine Tochter und finde es so traurig, dass sie dieselben Erfahrungen machen wird. Die [Weißen] machen mich so wütend!“

Eine andere Schwarze Frau / Frau of Color berichtet über ihre psychische Anspannung und Spannungen im Nacken: „Ich weiß, die [Weißen] schauen genau, wie ich mich verhalte. Auf Arbeit […] darf ich mir keinen Fehler erlauben. Sie sagen mir: ‚Ihr seid so fleißig!‘ […] Als wäre ich eine riesige Bevölkerungsgruppe, mich als Individuum gibt es nicht! Ich kontrolliere und kontrolliere meine Arbeit. […] Ich sage meinem Sohn immer, er soll brav sein, nicht auffallen, wenn die Weißen Kinder Blödsinn machen, darf er nicht mit, denn er wird immer schuld sein, wenn die Lehrerin kommt. Ist das falsch? Ich will nicht, dass er negativ auffällt. Mein armer Sohn, er ist so ruhig und in sich gekehrt.“

Ein Schwarzer Mann / Mann of Color berichtet, wie er den Alltag meistert und nachts wach liegt: „Auf Arbeit versuche ich, möglichst freundlich und entspannt zu wirken. Vor allem während der OP meinen die Kollegen, tiefsinnige Gedanken über Muslime und ‚Ausländer‘ austauschen zu müssen. Ich sage nichts, meistens tue ich so, als hätte ich nichts gehört. Das ist meine Strategie, ich schweige einfach. Manche halten mich für arrogant, aber das ist besser, als vor Wut zu platzen. Ich mache meine Arbeit, aber nachts kreisen meine Gedanken über den Blödsinn, den sie erzählen … einfach unfassbar.“

Ein anderer Schwarzer Mann / Mann of Color berichtet über die Unruhe an öffentlichen Orten und seine Angst vor der Polizei: „Eigentlich sollte ich froh sein, wenn die Polizei in der Nähe ist, sorgen sie doch für Sicherheit. Aber die Polizei bedeutet Terror. Ich werde immer als Einziger kontrolliert, ich finde das so demütigend, denn ich merke, wie die Passanten zuschauen nach dem Motto: ‚Ein Krimineller!‘ Und wenn die Kinder dabei sind, ist es doppelt beschämend. Ich vermeide öffentliche Plätze und benutze nur noch das Auto. Das kostet so viel Kraft, den Tag zu planen und immer auf der Hut zu sein.“

Eine Schwarze Frau / Frau of Color erkennt, wie viel Energie die Weißen kosten, und zieht Konsequenzen: „Ich habe ganz andere Karrierepläne gehabt. Ich erinnere mich, wie mich meine Kollegen und Kolleginnen immer wieder ausfragten… die endlosen Diskussionen über ihre beleidigenden Kolonialfloskeln. Ich fragte mich, ob es bewusst oder unbewusst war, aber irgendwann hatte ich keine Lust mehr, als Projektionsfläche ihrer Fantasien zu dienen. Ich habe gekündigt und muss schauen, was ich sonst machen kann… ich war kurz vor einem Nervenzusammenbruch.“